尊いおじさんの物語

尊いおじさんの物語「熊から母娘を救った名もなきおじさん」

森の静寂、そして戦慄

春の森は、静けさの中に新しい季節の息吹を宿し、一見するとごく普通の穏やかな一日のように思われた。しかしその静けさは一瞬で破られることとなる。

冬眠から覚めたばかりの熊は、長い冬の間に失われた体力を取り戻すため、空腹に突き動かされるように食料を求めさまよい、目に映るものすべてを獲物として捉えるほどに獰猛となっていた。そんな森の中で熊が一組の母娘連れを見つけてしまうのでした。

次の瞬間、娘の悲鳴が森を裂き、母の腕が娘を抱き寄せ「誰か、助けて」と母の声が響き、静寂は恐怖へと姿を変えたその時――偶然その場に居合わせた 五十代の一人の男性が、熊の前に立ちふさがり、母娘を逃がすために全力で守った。

この物語は、ひとりの勇気によって救われた、 母と娘の人生を大きく揺るがし、 やがて思いもよらぬ未来へとつながっていく… そんな、誰も予想しなかった幕開けです。

そもそもこの親子が森を訪れたのは、 病気からようやく回復した幼い娘が「お花畑が見たい」と言った事がきっかけで、 母がどうしても見せたかった景色があったからでした。 地元でもほとんど知られていない、 ひっそりと咲く花畑―― その美しさを娘に見せたくて、二人は森へと足を踏み入れたのです。

しかし、その前に立ちはだかったのは、 冬眠明けの熊でした。

母娘へ襲いかかろうとしたその瞬間、 男性は身を投げ出すように割って入り、 熊と対峙しました。 けれど、熊の一撃はあまりにも強く、 彼は地面へと倒れ込んでしまいます。

熊は、倒れた男性の上着に鼻を寄せ、 何か食べ物でも入っているのかと上着をくわえて、森の奥へと消えていった。

母親は震える手でスマホを取り出し、すぐに救助を要請した。 警察の事情聴取で状況を説明し、助けてくれた男性の身元を尋ねたが、警察では個人情報を教えることはできないし、そもそも身分証明も見つかっていないと、答えが返ってきました。

(もしかして熊が持ち去った上着の中に財布とか、入っていたかもしれない)と母は思い、それ以上聞くことはしなかった。

翌日。 母娘は再びあの場所を訪れ、木の根元に大きな石を墓標代わりに立て、花束をそっと置いた。

「おじさん、ありがとう」 娘は小さな手を合わせ、涙をこぼした。

「お母さん、このおじさん…お家に帰れなくて可哀そうだね」

「そうね…」

「お家に帰してあげようよ」

「……そうだね。探しに行こう」

二人は決意を胸に、手をつないで山を降りていった。

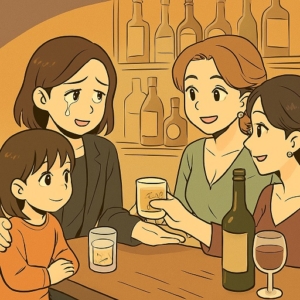

食堂での手掛かりと心の絆

麓にある小さな食堂の前で、母は足を止めた。 「もしかしたら、ここに立ち寄ったかもしれない」 そう思い、店の扉を開けた。

「すみません。昨日、熊に襲われた男性のこと…何かご存じありませんか?」

店主は驚いたようにいった。 「ちょうどその話をしてたところなんだよ。もしかしたら、昨日うちに来た旅の人かもしれないってね」

たまたま居合わせた、おっちゃんが「その人ね、畑で車をぬかるみに落として困ってたところを、おっちゃんがトラクターで助けてあげたんだよ。もし同じ人なら、ここまで車で来たみたいだね」

さらに店主は、男性と話していたという“おばちゃん”に電話をしてくれた。 やがて店に現れたおばちゃんは、男性との会話を思い出しながら「ここに来る前に、友人とよく行く大宮の飲み屋があると言っていたよ」と話した。

「その店の名前はたしか、限界を超えた先とか、ランナーズハイとかに使われる言葉みたいな?」と、かすかに記憶に残っていただけだった。

「限界を超えた先?ランナーズハイ?」母は(トランス?ゾーン?何だろう?大宮に行けば、何か分かるかもしれない…!) そう思った母だったが、どちらにしても大宮までの旅費はない。

「助けてもらったお礼を本人に言えないので、せめて親族にでも言いたいけど、どうすれば良いのか?」とつぶやいた。

すると、食堂の店主が言った。「それなら、大宮に行ってみれば」

「大宮までの旅費も無いし親族に会えないかも」

すると店主が、トラクターで助けたおっちゃんに「あんた助けた時に、救助代貰ったんでしょ、その分カンパすれば」

「あっ・・・あれはガソリン代と手数料だよ」

「親切も金で買う時代かい!なげかわしいね~!」

そういうと、食堂のおばちゃんと常連客のおばちゃんが、次々に財布を開いた。 「旅費にしなよ。あの人の親族に、お礼を伝えたいんだろ」とカンパしてくれた。

その言葉を頼りに母娘は花畑の駐車場へ向かった。 そこには、確かに一台の車が停まっており、 ナンバーは――大宮だった。

食堂に戻り、カンパのお礼をし、有給休暇を延長して、娘を連れて大宮へ向かうことにするのでした。

大宮編 暖かな歓喜

母娘は、食堂の人々から託された旅費を胸に、大宮へ向かった。 手がかりはただひとつ―― 「大宮の飲み屋に行くらしい」という、あのおばちゃんの記憶だけ。

大宮駅に降り立つと、娘は人の多さに目を丸くした。 それでも二人は迷わなかった。 “おじさんを家に帰してあげる” その思いだけが、足を前へと進ませた。

おばちゃんが言っていた名前らしいお店は、駅から少し離れた路地のビルにあった。 扉を開けると、ママと従業員が「いらしゃいませ」と声をかけた。

母娘は事情をママに話してみると「その人なら知ってるよ。毎年うちの店で誕生日祝ってるからね!」

探すなら常連に連絡してみると言ってLINEをしてくれた。

しかし、「そのおちゃんの故郷は知っていても詳しくは知らない、でも、同郷のおっちゃんと二人で都内のガールズバーにたまに行くと言っていたので、そこなら知ってるよ」とLINEが返ってきたとママが言った。

ママは続けた。 「そのおっちゃん、南国県出身だって言ってたね。あなたたち、南国県まで行くの、親族に会いに?」

母は「南国県までは、さすがに今行ける予算が無いのでいったん諦めます」と伝えると、ママが従業員の女性と顔を見合わせると、従業員の一人が「ねぇ…私たちも行かない。あの人、いい人だったし」 「旅費、少しだけど出し合いません!」と提案してくると。

「あんた南国でゴルフしたいだけじゃないの⁉」と笑いが起きた。

娘が、ぽかんと口を開けているのを見て、母は思わず苦笑し、緊張していた気持ちが、ふっと和らいだ。

「もし都内で、実家が解れば連絡して」と、思いがけない申し出に、母娘は胸が熱くなった。

「ありがとうございます…必ず伝えます」

ママはカウンター越しに、そっと名刺とガールズバーの連絡先を差し出した。

そこには、おっちゃんが言っている“都内のガールズバー”の名前と住所が書かれていた。

「ここに行って、同郷のおっちゃんに会って、実家が解ると良いね」

母娘は「ありがとうございます」と、深く頭を下げ、店を後にした。

――こうして二人は、大宮を離れ、次の手がかりを求めて都内へと向かう。

その先に待っていたのは、思いもよらない物語の大きな扉だった。――

都内編 故郷の手がかり

母娘は大宮を後にし、ガールズバーの名前を頼りに都内へ向かった。

店の扉を開けると、明るい音楽と笑い声が迎えてくれた。

「いらっしゃいませ〜。あれ? 女性の母娘ずれは珍しいね!」

母は南国出身で二人ずれのお客さんは来たことありますか?と尋ねると、従業員の女性は「あぁ…あの人ね」とすぐに思い出したようだった。

「でもね、同郷の人に会いたいって言うなら……正直、やめといた方がいいよ」

母娘は思わず顔を見合わせた。

「どうしてですか?」

従業員は苦笑しながら肩をすくめた。

「いつも威張り腐っててさ。自分をよく見せようと、おっちゃんをいじって笑いを取るタイプなのよ。あれで株を上げてるつもりなんだろうけど、見てて痛いのよね」

娘が小声で「やだねぇ…」とつぶやくと、従業員はさらに続けた。

「しかもさ、その同郷の奴、給料日になるとパーッと全部使っちゃって、おっちゃんからよくお金借りてたのよ。で、返すときはいつも“まあまあ、人生は流れるプールだからよ〜”って、よく分かんない例えでごまかしてたわ」

娘は吹き出し、母も思わず笑ってしまった。 緊張していた空気が、ふっと軽くなる。

「でもね、おっちゃんは優しいから、そんな奴にも付き合ってあげてたのよ。で、前回来てた時は故郷の話をしてたわ。確か……海の近くの町だって」

従業員は記憶をたどりながら言った。

「その町には、地元の人がよく行く食堂と、海産物専門の居酒屋兼食堂があるって話してた。実家はその近くだって言ってたわよ」

母娘は息を呑んだ。 ついに、故郷の手がかりがつながったのだ。

「ありがとうございます…!」

深く頭を下げる母娘に、従業員は優しく笑った。

こうして、母娘は大宮のママにも連絡し、一緒に次の目的地――男性の故郷へ向かう事となった。

故郷編 真心への感謝

おっちゃんの故郷に近づいた母娘と飲み屋のママご一行は、島へ渡る前に、ネットで見つけていた食堂へ立ち寄ることにした。 店主に事情を話すと、店主はすぐに頷いた。

「それなら、海産物専門の居酒屋兼食堂で聞くといいよ。ここからすぐ近くだから」

その言葉を頼りに、母娘は海の匂いが漂う橋を渡り、教えられた店へ向かった。

母娘一行は、手作りであろうコンクリートで出来た家に付き、声をかけた。

すると扉を開けて出てきたのは、小柄な老女だった。 その顔を見て――この人が、おっちゃんの母さんだと認識をした。

事情を話すと、老女は静かに耳を傾け、深くうなずいた。 「息子は…そんな最期だったのね。ありがとう。知らせてくれて」

母娘は深く頭を下げ、助けてもらった感謝と、お悔やみの言葉を伝えた。 長い旅の目的が、ようやく果たされた瞬間だった。

――その後、大宮の飲み屋のママたちが「一緒に 観光でもする」と提案されたが、旅費をいただいた皆さんに申し訳ないという気持ちから、母娘は丁寧に断った。

「そっか。あなたち真面目すぎだよ。子供もいる事だし、少しくらい観光すればよいのに」

すると娘の方も「おじさんのママにお礼言えたから大丈夫。」とほほ笑んだ。

「そっか~。じゃ~気をつけて帰ってね」と別れを告げ。 長い旅は終わりをつげ、胸の奥の確かな温かさを感じるのでした。

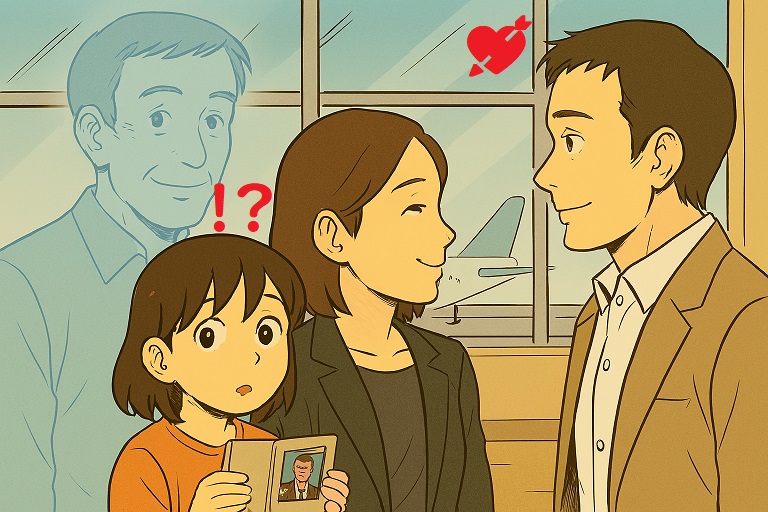

空港編 おじさんの置き土産

帰りの空港のロビーで腰を掛けた母娘は、旅の人の流れをボンヤリと見ていた。 その中の一人の男性に娘がふっと目を止めた。――その男性に見覚えがあったのだ。

「お母さん、あの人……」

娘が指を止めた瞬間、母の表情が固まった。 同じタイミングで、男性もこちらの視線が気になったのか目線を向けた。その瞬間、母と男性は息を呑んだ。

そこに立っていたのは、かつて東京で夢を追い、別れたままになっていた男性だと気がついた。

「あなた……どうしてここに」

「仕事で来てて」男性は気まずそうに「まさか、君が……」

男性は娘を見て、少し戸惑いながら言った。

「結婚……したんだね?」

母は首を横に振り。

「してないわ。この子は……私ひとりで育てたの」

男性は娘の年齢を聞き、驚いて目を見開いた。

「もっ……もしかして、この子は……」

母は言葉を詰まらせ、黙ってしまい、どう説明すればいいのか分からなくなってしまった。

「東京に出てから、一度も連絡を取れなかったし……迷惑をかけたくなかったから」

沈黙が続いたその時。娘がぽつりと言った。

「お母さんのアルバムに写ってる、たった一人の男の人だよね」

その言葉が、二人の誤解を静かにほどいていった。

男性は深く息を吸い、母の手を取ると。

「……もう一度、やり直させてくれないか。 君と……娘と、一緒に生きたい」

母は涙をこらえきれず、そっと頷いた。

その瞬間―― 娘の背後から、柔らかな声が聞こえた。

「……よかったな。パパができて」

娘が驚いて振り返ると、そこには、うっすらと透けた“あのおじさん”が立っていた。 優しく微笑み、静かに頷いている。

娘は胸の奥が温かくなるのを感じた。 ――これは、おじさんからの最後のサプライズ。 助けてもらったお礼への、お礼返し。

次に振り返ったときには、もう姿はなかった。 ただ、春の光だけが、三人を包み込んでいたのでした。

物語は、ここで静かに幕を閉じる。

終焉。